【 概要 】

割増賃金の計算に使用する月平均所定労働時間数と、

最低賃金の判定に使用する月平均所定労働時間数は、

原則として同じですが、運用によっては、下記のような関係になります。

割増賃金計算用時間数 ≦ 最低賃金判定用時間数

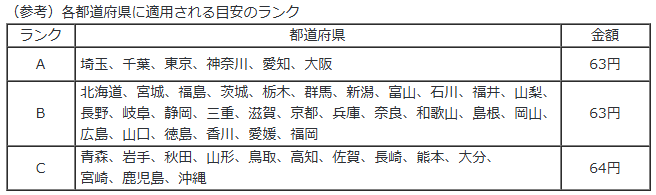

2025年度の最低賃金は、全国平均の時給で63円引き上げとする目安が示されました。

出典:厚生労働省

時給で63円引き上げとは、例えば下記の条件であれば、月額で10,080円の引き上げに相当します。

- 1日の所定労働時間数が8時間

- 年間所定労働日数が240日

- 月給制のフルタイム勤務者

【 計算式 】

① 1日8時間 × 年間所定労働日数240日 ÷ 12か月 = 月平均所定労働時間数160時間

② 月平均所定労働時間数160時間 × 63円 = 10,080円

これまで、パートやアルバイトの時給だけに気をつけていればよかったという事業所でも、今後、このペースで最低賃金が上がり続ければ、月給者の最低賃金にも注意が必要になってくるかもしれません。

その際、気をつけなければならないのが、割増賃金計算に使用している月平均所定労働時間数と、最低賃金判定に使用する月平均所定労働時間数は、必ずしも同じではないということです。

というのは、割増賃金計算に使用する月平均所定労働時間数は、実務運用として、割増賃金単価が不足しないように少なめに設定(分母が小さい=割増賃金単価アップ=従業員有利)していることがあるのに対して、最低賃金判定に使用する月平均所定労働時間数については、実際の月平均所定労働時間数以上(分母が大きい=最低賃金判定単価ダウン=従業員有利)である必要があるためです。

例えば、休日が日曜日・土曜日・国民の祝日・年末年始と定められており、暦によって年間所定労働日数が変動する場合で、当年の年間所定労働日数が241日だった場合の月平均所定労働時間数は、下記となります。

1日8時間 × 年間所定労働日数241日 ÷ 12か月 = 月平均所定労働時間数160時間40分

この場合、割増賃金計算用としては、キリよく160時間とすることも可能ですが、そのように設定した場合であっても、最低賃金判定用としては、160時間40分以上としなければならず、下記のような関係になります。

割増賃金計算用時間数 ≦ 160時間40分 ≦ 最低賃金判定用時間数

特に、最低賃金ギリギリで設定している(したい)場合は、割増賃金計算用の時間数をそのまま使用すると、最低賃金を下回る可能性があります。

割増賃金計算用の時間数を実際の時間数よりも少なく設定している場合は、基準となる時間数の違いにご注意ください。

【 ご参考 】

その他、対象となる賃金の違いにもご注意ください。

| 割増賃金の計算基礎から除外される賃金 | 最低賃金の判定から除外される賃金 |

※ 限定列挙のため、上記以外の賃金は、すべて割増賃金の計算基礎に含まれます。 ※ 名称だけをもって除外対象となるわけではなく、実態が一定の要件を満たしている必要があります。 |

※ 最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金のため、実際に支払われる賃金から、上記のような賃金を除外したものが対象となります。 |